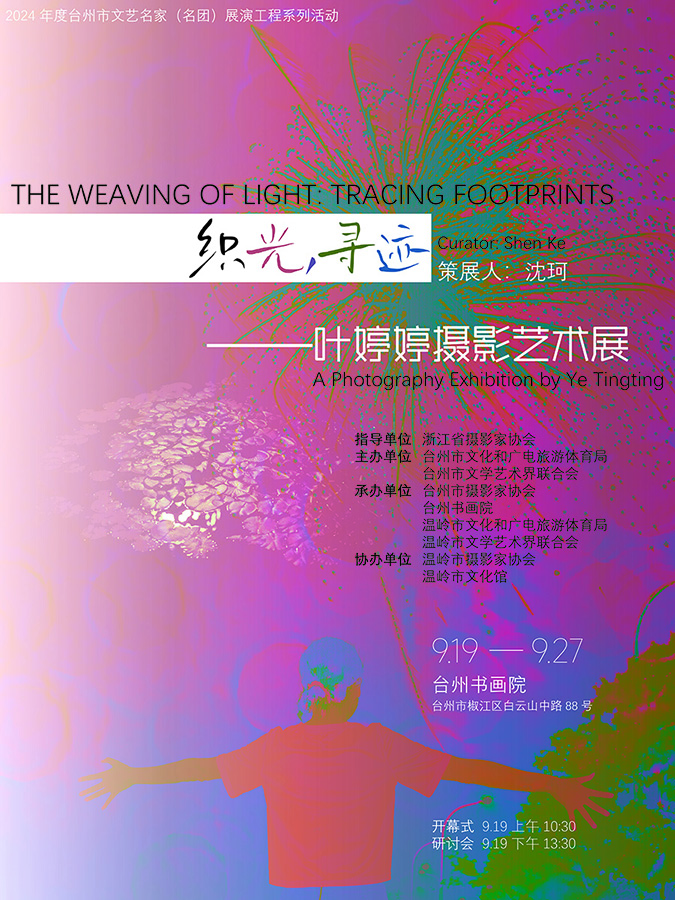

展览海报

2024年9月19日至27日,作为2024年度台州市文艺名家(名团)展演工程系列活动之一,“织光·寻迹”叶婷婷摄影艺术展在浙江台州书画院举行。该展览是对叶婷婷十余年来摄影之路探索成果的总结和回顾,展出了《离歌》《胡同花卉图鉴》《温柔的触碰》《山海寻迹》《夜的记忆》《红幕》《源初》等7组作品。策展人是浙江大学艺术与考古学院研究生校外导师沈珂。

看了展览,笔者有以下几点体会和感想:

叶婷婷在理性和感性之间找到了一个平衡点。叶婷婷是非常勤奋好学的,除了努力学习摄影乃至艺术的历史及相关理论外,她还运用所学知识,不断规划、审视和调整自己的创作。在一个工作坊上,笔者有幸聆听过叶婷婷关于一个项目方案的介绍,在座的师友们不禁惊叹于其项目规划的详尽、严谨和认真。又比如,从2011年开始创作的《离歌》关注的是作为母亲的她与两个女儿之间的关系问题,其创作是一直有变化的,她后期的拍摄超越了简单的记录,更加注重影像的非叙事性和多义性,对血缘、亲情、家庭及其与社会关系的思考。这让她的家庭影像与普通的家庭影集区别开来,也与其他摄影师的类似作品有所不同。然而,艺术创作到底不同于科学研究,过于理性会使作品变成仅仅是对观念的直白图解,往往会显得刻板乏味。再理性的思考最终都要回到作品本身,看作品是否立得住、行得稳,能否吸引人、打动人。而叶婷婷的作品则完全没有矫揉造作,“为赋新词强说愁”之态,她的影像是自然生动、感人肺腑、发人深思的。不管是对人物表情、姿态的抓取,对光影、色彩的运用,还是对小细节、大场景的把控,她都能驾轻就熟,得心应手,非刻意所为,拘谨呆板。所以说,叶婷婷的作品在理性和感性层面上结合得很好,既有理性之光,又有感性之美。这一切,或许得益于叶婷婷作为母亲所拥有的细腻情感,作为艺术家所拥有的敏锐观察。

叶婷婷在社会公共空间中注入了个人的特质。叶婷婷的创作始于她的两个女儿,从女儿出生开始就一直拍摄,延续到现在,积累了大量的照片。可她的拍摄场景却不仅限于家庭之内,而是扩展到她和女儿们的整个生活空间,包括她所在的小区、街道、城镇,以及她的家乡临海而居的温岭,甚至包括她们远赴外省的旅行之地。在《离歌》中,她没有将拍摄囿于小小的家,而是将母女的亲情展现在一次次的行走和旅行中,因而有了更多关于家庭、社区、城市、自然的信息展示和深层思考。在《温柔的触碰》中,她将镜头对准了女儿们的衣衫、裙裤,其抽象的线条和色彩,以及布面图像与手工缝制的结合,使得母女之间的温情和记忆闪耀其中;而在《胡同花卉图鉴》中,她又将镜头对准了居住之地晾晒在室外的床单、被套(或许其中就有她自己家里的床上用品),以简洁而美观的“图鉴”方式,展现了这些寻常物中蕴含的文化信息和审美趣味。在《夜的记忆》中,她带领女儿们漫步于熟悉的街道,寻找着日常的生活轨迹,夜晚的浪漫中带着一丝伤感;而在《山海寻迹》中,她携女儿们重返家乡的山间和海边,在旅程中追忆过去的时光,山海因为母女之间的互动介入而有了一种温情的诗意之美。叶婷婷就是这样,在家庭、胡同、街道、城市、山水间注入了自我情感和个人经验,使得各种社会公共空间拥有了独属于她的气质和品性。与许多男性摄影师喜欢拍摄的“无表情外观”空间不同,叶婷婷拍摄的空间景观是有表情的,那里充满了爱,对周遭人、事、物的爱,那里有爱的喜悦,也有爱的哀伤。这些情感是私密的,同时也是公共的,正因为其独特,才更容易引发观者的回响和共鸣。

展览的最后,是《红幕》和《源初》两组作品,以其抽象之美,展现了叶婷婷对生命、记忆、历史和时间的感悟,是对之前几组作品中情感和记忆主题的升华。由此观之,7组作品逻辑严密,脉络清晰,自成一格,可以视为叶婷婷的一个整体作品。在150米展线的偌大展馆里举办个展,并不是能够轻易撑得住的。在沈珂老师的策划下,叶婷婷做到了,而且做得很成功!

(2024/9/20写,发表于2024/10/16《人民摄影》报第7版)